「右と左、どっちに入れればいいの?」と迷ったことはありませんか?郵便ポストには、左右に2つの投入口があるタイプが多く見られますが、見た目が似ているだけに、つい間違えて入れてしまいそうになることもありますよね。そんなとき、「もしかしてちゃんと届かないかも…」「間違えたら相手に届くのが遅れるのでは…」と不安になってしまうのも当然のことです。

実際のところ、左右を間違えてしまっても、ほとんどの場合は郵便局側で適切に処理されるので心配はいりません。ただし、できるだけ正しい投函方法を知っておくことは、郵便物の安全とスムーズな配達につながります。

この記事では、郵便ポストの左右の役割や、間違えて投函してしまった場合の対応、注意したいポイントなどを、初心者の方にもわかりやすく、やさしい言葉で丁寧に解説しています。日ごろあまり意識していないポストの仕組みについて、少しだけ詳しくなってみませんか?読み終わった頃には「もう迷わない!」という自信がつくはずです。

それでは、さっそく見ていきましょう♪

郵便ポストの左右、間違えても届く?仕組みをやさしく解説

左右に分かれている理由とは?【地域・用途・種類によって異なる】

郵便ポストに2つの投入口があるのを見たことはありますか?これは、見た目のデザインだけの違いではなく、実はとても合理的な理由があるんです。

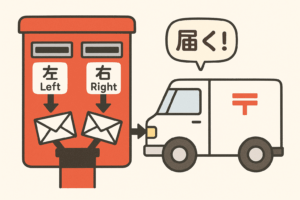

日本の郵便制度では、郵便物の種類によって配達のスピードや取り扱いが異なるため、「普通郵便」と「速達・大型郵便」などを分けて管理することが必要になります。そのため、ポストにあらかじめ投入口を分けておくことで、郵便局員さんが回収する際に一目で郵便物の種類がわかるようになっているのです。

たとえば、速達は急ぎの配達が必要なため、優先的に回収・仕分けを行う必要があります。もしすべてが一つの投入口から回収されてしまったら、郵便局内で再び分類する手間が増えてしまい、配達の効率が落ちてしまいます。その点、投入口を分けておけば、仕分け作業がグンと楽になり、ミスも減らすことができるのです。

また、ポストの設置場所によっても、その役割や構造に違いがあります。たとえば、大きな駅の前や郵便局の目の前にあるポストは、投函量が多く、多種多様な郵便物が届くことを想定しているため、用途ごとに明確に分けられていることが多いです。一方、住宅街や人通りの少ない場所にあるポストでは、シンプルに一つの投入口しかない場合もあります。

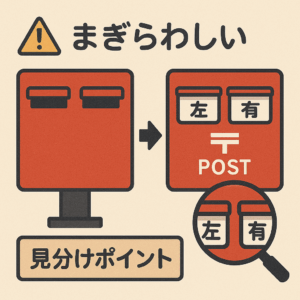

さらに、投入口の表示方法やサイズも場所によってさまざま。中には、見た目がそっくりで違いが分かりにくいものもあるので、うっかり間違えやすくなってしまうことも…。表示ラベルやポストの案内板をしっかりチェックしてから投函する習慣をつけておくと安心ですね。

こうした工夫はすべて、「郵便物をよりスムーズに・正確に届けるため」の仕組み。ポストの左右に意味があることを知っておくことで、ちょっとした安心感と理解が深まります。

左右を間違えたらどうなるの?基本の処理フロー

「もし間違えて投函しちゃったら、どうなるの?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。でも安心してください。実は、多くのポストでは左右の違いに関係なく、投函された郵便物はすべて郵便局で一度回収・確認される仕組みになっています。

ポスト内には、左右に分かれた袋や仕切りがあることが多いのですが、それでも最終的には郵便局内でラベルやサイズを見て改めて仕分けされるので、間違えて投函してしまった場合でも、ほとんどの場合は正しいルートで配送されるようになっています。つまり、少しの投函ミスで配達が止まったり、宛先に届かなくなったりする心配はほぼありません。

回収時間や配達に影響するの?初心者が気になる疑問

左右どちらに投函しても、多くのポストでは同じタイミングで郵便局員がまとめて回収していきます。そのため、基本的には回収時間や配達スピードに大きな差は出ないようになっています。

とはいえ、速達や書留など「できるだけ早く、確実に届けたい」という種類の郵便物については、表示された通りの投入口を使う方が安心です。また、表示をしっかり守って投函することは、郵便局での作業効率を助けることにもつながります。

ちょっとした意識と確認だけで、あなたの郵便物がよりスムーズに、正確に届けられるようになりますよ。

ポストの種類別|左右の違いとルールまとめ

一般的なポスト:普通郵便と速達・大型郵便の区別

街中でよく見かける赤いポスト。一見するとシンプルな構造に見えますが、実は左右に投入口が分かれていて、それぞれに違う役割があることが多いです。

たとえば、左側には「普通郵便」専用、右側には「速達・大型郵便」などの特別な郵便物専用といったように分類されています。こうした分け方によって、郵便局側での仕分けがスムーズになり、作業の効率化が図られているのです。

中にはポストの表面に細かく説明書きやイラストが記載されているものもあり、注意深く見ると意外な発見があります。表示がシールで貼ってあるタイプや、カラーで識別されていることもあるので、ちょっとした気配りが仕分けの助けになっていることがわかります。

集配局設置のポスト:業務効率化のための仕分け

郵便局のすぐ近く、あるいは郵便局の敷地内に設置されているポストには、より明確な仕分けの工夫が施されています。

たとえば、投入口の表示が大きく見やすくなっていたり、投函口のサイズ自体が異なっていたりといった工夫がされていることもあります。こうしたポストでは、用途ごとに袋が分かれていたり、ポスト内の構造が違っていたりするため、郵便局員の回収・処理の負担が少なくなるメリットがあります。

また、集配局設置のポストは、一般のポストよりも回収の頻度が高い傾向があり、スピードや正確さが求められるビジネス郵便にも向いています。利用者としても、「急ぎのものは郵便局の前から出すと安心」と感じる方も多いようです。

どちらに入れても届く?実際の回収・仕分けの流れ

「間違えて違う投入口に入れてしまったらどうしよう…」と心配される方も多いかもしれませんが、ご安心ください。

ポストに投函された郵便物は、その後郵便局員さんが回収し、郵便局の中で再び仕分けされる工程があります。ポスト内で一応分類されていても、局内でバーコードやラベルを確認し、最終的にそれぞれの配達ルートに正しく仕分けされるようになっているのです。

もちろん、間違った投函によって多少のタイムロスが発生する可能性はゼロではありませんが、多くの場合はその影響も最小限に抑えられます。特に普通郵便であれば、ほとんどの場合は無事に届くため、あまり神経質にならなくても大丈夫です。

ただし、確実性が求められる速達や書留の場合は、やはり正しい投入口を使ったり、窓口を利用することでより安心して利用できます。

実例で解説|間違えて投函してしまった場合の対応

普通郵便を速達用に入れた場合

普通郵便を誤って速達用の投入口に入れてしまった場合、「もしかして速達料金を取られてしまうのでは…?」と心配になる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。実際には、速達扱いにはなりませんし、追加料金が発生することもありません。

速達用の投入口に普通郵便を入れてしまっても、郵便局では郵便物一つ一つを確認し、速達ラベルや料金を見てきちんと区別しています。そのため、特に何か手続きをしなくても、そのまま通常の普通郵便として処理され、通常の配達スピードで届けられる仕組みです。

速達を普通用の投入口に入れてしまったら?

速達サービスを利用した郵便物には、「速達」と書かれたラベルや、速達料金が明示された切手が貼られているのが一般的です。たとえこれを間違えて普通郵便用の投入口に入れてしまっても、郵便局側ではラベルや料金を確認し、速達として優先的に扱ってくれます。

郵便局員の方々は、こうした見落としを防ぐために仕分け時に細かくチェックしています。ですので、「間違えて普通用に入れてしまった…」と気づいても、あわてて再投函し直す必要はありません。基本的に、投函口に関わらず、サービス内容に応じた扱いをしてくれる体制が整っています。

大型郵便や小包を間違った投入口に入れたケース

大型の封筒や小包を通常の郵便用の投入口に無理に押し込んでしまうと、ポストの中で詰まってしまう危険があります。実際、郵便局でもポストの詰まりや投函ミスによる回収トラブルが発生することがあります。

特に厚みのある書類や、梱包された荷物などは、ポストの口に入りそうでも無理をせず、できるだけ郵便窓口を利用するようにしましょう。窓口であればその場でサイズや料金の確認もしてもらえますし、必要に応じて追跡サービスなどを利用することもできて安心です。

間違えても届く?心配しなくて大丈夫な理由とは

ポストの投入口を間違えたとしても、日本の郵便システムは非常に精密で、仕分け段階でしっかりとチェック・再分類されるため、多くの場合で問題なく届けられます。郵便局員の方々は毎日大量の郵便物を扱っており、その中でミスや混乱が起きないように整備された仕組みができています。

もちろん、明らかにルールから外れた投函(例:サイズ超過や料金不足など)があれば対応が必要になることもありますが、左右の投函口をうっかり間違えた程度で郵便物が届かない、ということはまずありません。

万が一心配な場合は、近くの郵便局に問い合わせることで、状況を確認してもらうことも可能です。郵便局員の方も親切に対応してくれることが多いので、不安を抱えたままにせず、気軽に相談してみましょう。

間違いやすいポストの特徴と見分け方

2つの投入口が並ぶ「仕分けポスト」の特徴

街中でよく見かける赤いポストには、左右に2つの投入口が並んでいるタイプがあります。この「仕分けポスト」は、左と右で用途が異なっている場合が多く、一方は普通郵便、もう一方は速達や大型郵便などを想定しています。しかし、投入口の形状やサイズが似ていることも多く、パッと見ただけでは区別がつきにくいことがあります。

特に急いでいるときや、暗い場所に設置されているときは、投入口のラベルを見落としてしまいがちです。「普通」「速達・大型」といった文字が小さく書かれていることもあるため、目を凝らして確認する習慣を持つと安心です。ポストの上部や側面に説明があることもありますので、まわりの案内表示も見てみましょう。

速達・書留専用ポストの見分け方

駅構内やビジネス街などでは、速達や書留に特化した専用ポストが設置されている場合があります。これらのポストには「速達専用」「書留専用」などと明記されていることが多く、通常の郵便とは扱いが異なることを示しています。

ポスト本体の色や形が違っていたり、専用のステッカーやマークが貼られていたりと、見分けるポイントはいくつかあります。ただし、デザインが地域によって異なるため、慣れていない場所では注意が必要です。間違えて普通郵便を入れてしまうと、処理に時間がかかったり、再仕分けが必要になる場合もありますので、「専用」の文字があるかどうかを必ず確認することが大切です。

表示が小さくて見にくいポストに要注意!

夜間や天気の悪い日など、視界が悪いタイミングでは、ポストの表示が見えにくくなりがちです。とくに文字が細かかったり、色あせていたりすると、どちらに投函すればいいのか迷ってしまうこともあります。

こうした状況では、スマートフォンのライトを使って表示を照らしたり、一歩近づいてしっかり確認することがとても効果的です。また、高齢の方や視力に不安がある方は、できるだけ明るい時間帯に投函するよう心がけるのもよいでしょう。

さらに、もし表示が見えづらい・分かりにくいと感じた場合には、最寄りの郵便局にその旨を伝えると、改善してもらえる可能性もあります。利用者の声が安全な投函環境づくりにつながることもあるのです。

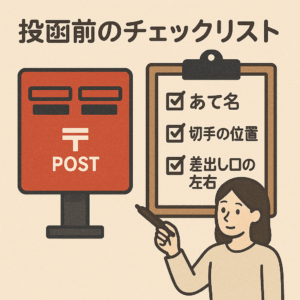

投函前のチェックリスト|間違え防止の3ステップ

ラベルや表示をしっかり確認しよう

ポストには小さな表示や案内がついていることが多く、たとえば「普通郵便用」「速達・大型郵便用」などと書かれています。その表示をよく読まずに急いで投函してしまうと、思わぬミスにつながることも。特に表示が色あせていたり、光の反射で見えにくくなっていたりする場合は、スマホのライトを使って確認したり、できるだけ明るい時間帯に投函するのが安心です。

また、ポストの上部や側面に案内がある場合もありますので、正面だけでなく全体を軽く見回して、わかりやすい説明がないかチェックしてみるとよいでしょう。こうした一手間で、郵便物の誤投函を防ぐことができます。

速達・書留は窓口利用が安心な理由

速達や書留などの大切な郵便物は、できるだけ窓口から出すようにすると安心です。窓口ではその場で内容を確認してくれたり、必要に応じて料金不足やサイズ超過などを教えてくれたりします。何より、手渡しで預けられる安心感があるため、「きちんと届くだろうか…」という不安も軽減されます。

特に重要書類や贈り物など、確実に届けたいものは、対面での確認ができる窓口が最適です。また、配達状況の追跡が可能なサービスであれば、送り状控えももらえるので、後で確認したいときにも便利ですよ。

サイズとサービス種別の確認を忘れずに!

封筒のサイズや厚みによって、利用できる投入口が変わってくることがあります。たとえば、A4サイズの封筒でも厚みがあると、通常のポストでは入りにくくなってしまうことも。その場合は無理に押し込まず、窓口へ持参するのがベターです。

また、速達・書留・特定記録など、使うサービスによっても適した投函方法が異なります。ポスト投函がOKなサービスかどうかを事前に確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。郵便局の公式サイトや窓口でも案内されていますので、初めての方はぜひチェックしてみてくださいね。

【体験談】ポストの左右を間違えて投函してしまったエピソード

実際に右に入れてしまったけれど届いた話

「急いでいたので右に入れてしまったけど、ちゃんと届いて安心しました!」という声は、SNSや口コミでもよく見かけます。ある主婦の方は、雨の日に急いで投函した際に右側に入れてしまったものの、通常通り翌日に配達されたという経験を語っていました。「ポストの種類によるのかもしれないけれど、今回は無事だった」と、ほっとした様子だったそうです。

また、学生の方からは「履歴書を間違えて右の投入口に入れたけど、ちゃんと届いて企業から連絡が来ました」というエピソードも。大切な郵便だっただけに不安だったものの、正しく処理されていたことで、郵便局の信頼性の高さを感じたという声が多くあります。

郵便局に問い合わせた時の対応

ポストに関する不安があるとき、直接郵便局に問い合わせる方も少なくありません。実際に相談した方の話では、「どちらの投入口に入れても、最終的には郵便局で仕分けされるから問題ありませんよ」と、やさしく丁寧に教えてもらえたとのことです。

中には「投入口の表示が見えづらかった」と伝えたところ、「改善できるように担当部署に共有しますね」と言ってもらえたという経験談もありました。このように、郵便局は利用者の声にもきちんと対応してくれる姿勢が見られるのが安心ポイントです。

SNSやネットで見つけた「投函ミスあるある」

インターネット上でも、「左右逆に入れちゃった!」という失敗談はたくさん見つかります。「朝の通勤中に焦って投函したら、よく見たら違う側だった」「よく使うポストが表示シールがかすれてて、どっちか分かりづらい」といった声も。

中には「何度も間違えてるけど、今のところ全部届いてるから助かってる」という声や、「間違えたことに気づいて取り出そうとしたけど、取り出せなくて焦った」という体験談もあります。

こうした体験談を読むことで、「あ、自分だけじゃないんだ」と安心する方も多く、記事として紹介されていることもあるほど。ポスト投函ミスは、誰でも一度は経験しやすい“あるある”なのかもしれませんね。

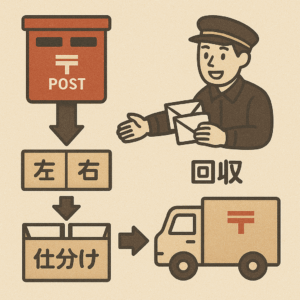

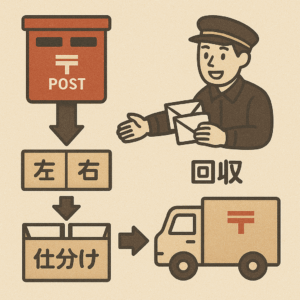

【やさしく図解】ポストの仕分けイメージと回収の流れ

郵便局員の回収作業と仕分けの実態

郵便局員さんがポストの回収にやってくるのは、通常決まった時刻に行われます。ポストに記載されている「回収時間」の直前に来られることが多く、時間になったら、ポストの鍵を開けて中の郵便物を取り出します。

最近では多くのポストに、左右それぞれ専用の袋やケースが設けられていて、普通郵便と速達などがある程度分けられるようになっています。ただし、中には仕切りがあっても袋で分かれていないタイプもあるため、仕分けは回収後に局内で行われるケースが多いです。

郵便物は局に運ばれると、自動仕分け機を使って高速で分類されます。住所やラベル、バーコードを読み取って、行き先ごとに自動で区分されていく仕組みです。もちろん、手書きのラベルやサイズ・形状が特殊なものについては、郵便局員による手作業での確認も行われています。

回収後、どのように振り分けられるのか

ポストの中で左右に分かれていたとしても、郵便局に持ち込まれたあとは、さらに細かく仕分けが行われます。普通郵便・速達・書留といったサービス種別だけでなく、サイズや重量、さらには宛先の地域別に分けられていきます。

バーコードや専用ラベルが付いている郵便物は、機械でスキャンされることでより正確に識別され、ミスを防ぐ工夫がされています。間違って投函された郵便物であっても、この仕組みによって自動的に適切な区分へ修正されるため、届かないという心配はほとんどありません。

また、郵便局では人の目でもダブルチェックがされるため、たとえば料金不足や記載ミスなどがあれば、別処理に回されて対応されるようになっています。こうした工程があるからこそ、多少の投函ミスがあっても安心できるのです。

速達・書留の扱いの違い

速達や書留などの特別な郵便物は、投函口を間違えてしまっても心配は無用です。なぜなら、これらの郵便物にはそれぞれ明確な識別方法があるからです。

たとえば速達には赤いラベルや「速達」と書かれた専用のシール、書留には独自のラベルと番号が付与されており、これによって郵便局側で見分けることができます。

そのため、万が一普通郵便用の口に入れてしまっても、局内で回収された際にしっかり仕分けられ、優先的に処理されます。特に速達は早く届ける必要があるため、時間的にも最も早いルートにのせて配達されるよう手配されます。

また、書留は追跡サービスや対面受け取りが必要なため、厳重なチェックのもと処理されます。これにより、誤配や紛失のリスクが最小限に抑えられています。

このように、郵便局の仕分けと回収の仕組みは非常に精密で信頼性が高く、安心してポスト投函を利用できる体制が整っているのです。

郵便ポストの表示・仕分けルールはなぜ統一されていないの?

地域差がある理由と背景

一見、全国で同じように見える郵便ポストですが、実は設置されている場所によって微妙にルールや仕様が異なることがあります。その理由のひとつが、地域ごとに異なる郵便物の種類や利用者のニーズです。

たとえば、都市部ではビジネス利用が多く、速達や書留などの高優先度な郵便物が多く集まるため、それに適したポストの設計や投入口の仕分けが求められます。一方、地方や住宅街では日常的な普通郵便が中心となるため、投入口がひとつだけのシンプルな構造になっていることが一般的です。

また、観光地では外国人観光客向けに英語表記が加えられていたり、山間部や離島では天候や地形を考慮して設置されているポストもあり、地域の実情に合わせて柔軟にルールが設定されているのです。

郵便局ごとの設置方針

同じ地域内であっても、設置された郵便局の方針や設備状況によって、ポストの仕様が変わることがあります。たとえば、郵便局の目の前にあるポストは仕分け業務と密接に連動しているため、投入口が複数あったり、より詳細な分類表示がされていたりします。

郵便局ごとに仕分け設備の規模や対応する郵便量が異なるため、効率よく業務を進めるために表示方法や使い分け方がカスタマイズされているのです。さらに、同じ型のポストであっても、回収スケジュールや利用者層に合わせて設計・運用されているため、完全な統一は難しいという事情もあります。

利用者の声と改善の動き

「左右どっちに入れたらいいかわからない」「表示が小さくて読めない」といった声は、実際に多くの利用者から寄せられています。そうした声を受けて、表示を改善したり、わかりやすいアイコンや色分けを導入するなどの取り組みが進められています。

最近では、点字での案内や多言語表示に対応したポストも登場し、ユニバーサルデザインの視点からも見直しが進められているのです。また、SNSやお客様相談窓口などを通じて寄せられた意見が現場に反映され、改善された事例も多く見られます。

このように、郵便ポストの表示やルールは一律ではないものの、現場の状況や利用者の声をもとに、少しずつ使いやすい方向へと進化しているのです。

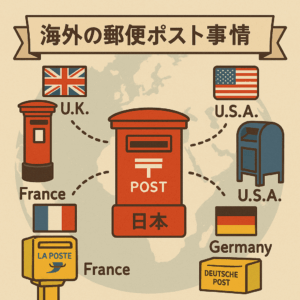

海外の郵便ポスト事情と比較してみよう(雑学系)

アメリカ・イギリスの郵便ポストとその投函ルール

アメリカやイギリスの郵便ポストは、日本のものとは見た目も使い方も大きく異なります。たとえば、アメリカのポストは青色が一般的で、街角やスーパーマーケット前など、意外と目立たない場所に設置されていることも。また、日本のように「普通」「速達」などに分かれておらず、基本的にはひとつの投入口にすべての郵便物を投函するスタイルです。

イギリスのポストは、赤くて丸いレトロな円柱型のデザインが特徴で、観光名所として写真に収める人も多いですね。郵便物の分類は、日本のようにポストで分けるのではなく、すべてまとめて投函され、その後郵便局で仕分けるという方法が主流です。

このように、国によって「ポストに投函する」という日常行動の仕組みも大きく異なっているのは面白いですよね。

日本のポストとの違いと面白さ

日本では、投入口が左右に分かれていることで、利用者自身が郵便物の種類を意識しながら投函できる工夫がなされています。それに対して海外では、投函時にそこまで分類を求められない国も多く、むしろ局内での仕分けに重点が置かれているのが一般的です。

また、日本のポストは天候にも強い設計がされており、雨風の中でも投函しやすいよう工夫されています。対して海外のポストでは、設置場所や管理がややラフな場合も多く、紛失リスクを考えて重要な郵便物は窓口から出すのが常識になっている国もあります。

こうした違いを見てみると、「日本の郵便サービスってやっぱりきめ細やかなんだなぁ」と感じることができますね。

郵便文化の違いを知って楽しもう

旅行中に見かけたポストの写真を集めるのが趣味という方もいるほど、国ごとに異なるポスト文化は魅力的です。たとえばフランスでは、黄色いポストが一般的。ドイツでは地域ごとに少しずつ形が違ったり、回収時間のルールが異なったりすることもあります。

こうした情報は、ガイドブックには載っていない“旅の雑学”として重宝されることも多く、現地の人と話すきっかけにもなるかもしれません。郵便ポストはその国の文化や効率性、さらには人々の生活習慣までも映し出す小さな鏡のような存在です。

今後、旅行に出かけた際には、ぜひその国の郵便ポストに注目してみてくださいね。意外な発見があるかもしれません♪

【ミニ知識】郵便ポストに関する意外な豆知識

ポストが赤い理由って知ってる?

日本の郵便ポストが赤いのは、ただのデザイン上の理由ではなく、しっかりとした意味があります。赤という色は、視認性が高く、遠くからでも目立つため、誰でもすぐに見つけやすいという利点があります。特に雨や雪の日、夕方など視界が悪くなる状況でも赤は目立ちやすく、見落としにくい色とされているのです。

また、赤は注意喚起の色としても使われることが多く、「ここに大事な郵便物を投函する場所だよ」というメッセージを伝える効果もあります。ちなみに、イギリスのポストも赤で、かつての郵便制度の名残を引き継いでいるとも言われています。赤いポストは世界的に見ても“郵便”の象徴になっているんですね。

一日に何回、回収されてるの?

ポストには必ず「回収時間」が表示されていて、これを見ることでそのポストが一日に何回回収されるのかを知ることができます。駅前や郵便局前など、人通りが多く利用頻度の高い場所では、一日に2回以上回収されることも珍しくありません。

逆に、住宅街や人の少ないエリアにあるポストでは、1日1回のみ回収ということもあります。また、土日祝日は回収時間が異なったり、回数が減ることもあるので、投函前に確認しておくと安心です。

さらに、年末年始や大型連休などは特別体制になることもあるため、できるだけ余裕を持って投函するのがおすすめです。ポストの回収スケジュールを意識することで、よりスムーズな郵便利用ができますよ。

投函時間によって届くスピードは変わる?

はい、投函する時間帯によって、郵便物が届くまでのスピードに違いが出ることがあります。たとえば、朝や午前中に投函された郵便物は、その日の回収に間に合う可能性が高く、そのまま当日の便で処理されることが多いです。

一方、夕方以降の投函になると、すでに最終回収が終わっている場合があり、翌日の回収・仕分けとなるため、配達までに1日余計にかかることがあります。特に速達でなく普通郵便の場合、この影響が出やすいです。

急ぎの郵便物や、できるだけ早く届けたいものは、回収時間前の早めの時間帯に投函することを心がけるといいでしょう。回収時刻はポストに記載されているので、事前にチェックしておくと安心ですね。

よくある質問(FAQ)

Q. 右と左で回収時間は違うの?

同じ時間に回収されるポストも多いですが、ポストによっては異なることも。表示をチェックしましょう。

Q. 間違えて入れたら遅れる?

大半のケースでは影響ありませんが、どうしても早く届けたい場合は正しい投入口を使うのがベターです。

Q. 速達は特に注意が必要?

速達ラベルがあれば基本的に優先処理されますが、窓口に出すのが一番安心です。

Q. そもそも、なぜ左右に分かれているの?

仕分けの効率化のためです。郵便局の作業をスムーズに進める工夫なんですね。

まとめ|ポストの右左を間違えても心配しすぎないでOK

ポストの左右を間違えて投函してしまっても、ほとんどの場合は郵便局の方がきちんと仕分けして対応してくれるので、大きな心配はいりません。日本の郵便システムはとても丁寧で、利用者のちょっとしたミスにも柔軟に対応できるよう工夫されています。

とはいえ、大切な手紙や書類、期日がある郵便物の場合は、やはり表示をよく見て確認することが一番です。ポストの投入口のラベルや説明文をしっかりチェックするだけでも、安心感がぐんと増します。とくに速達や書留、大型郵便を利用するときは、できるだけ窓口での投函も検討するとより確実です。

私たちの日常にそっと寄り添ってくれている郵便ポスト。何気なく使っていたけれど、少し意識を向けるだけでより安心・安全に利用できることがわかります。次にポストを見かけたら、ぜひその投入口をちょっとだけ気にしてみてください。あなたの大切な郵便物が、スムーズに届くお手伝いになりますように♪